简介

版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。 作者:孔鲤(来自豆瓣) 来源:https://www.douban.com/doubanapp/dispatch?uri=/review/8532577/ 人们对爱因斯坦其实所知甚少,虽然大家提到爱因斯坦时都会想到相对论,进而想到双子谬论、质能方程,对物理学稍微有些了解的,会提及他的光电效应和后半生为之努力的统一场论。但尽管爱因斯坦的名字响彻世界,很多人仍然对这样一个神奇人物几乎可以说是一无所知。 迄今为止,在BBC、PBS等所有推出过的有关爱因斯坦的传记中,都将他刻画成了一个神奇的人物,而在仅有的一部影视作品《爱因斯坦与爱丁顿》里,为了着重表现爱因斯坦这一生最光辉的日子,又脸谱化了他。 曾经给乔布斯写过传记的沃尔特·艾萨克森手里头也同时有一部《爱因斯坦传》。近日,国家地理频道将它改编成了自家有史以来第一部影视剧《天才:爱因斯坦》,这部十集美剧目前只播出了两集,却已在豆瓣上拿下8.9的高分。但事实上虽然它有着很大的突破,却仍然犯了脸谱化的致命伤。 一凡人:爱因斯坦 其实,爱因斯坦并不那么难以理解。不像人类历史上那些拒人于千里之外的天才,爱因斯坦其实非常平易近人,用和爱因斯坦有过接触的一位物理学家亚伯拉罕·派斯的话来说就是:「他清楚地知道,自己在世人眼里是一个传奇人物,他把这看成是一个生活现实。在他的个性里,丝毫没有抬高他那神奇地位的东西,他也没有这个兴趣。私下里,如果他觉得有人滥用了他的地位,他会表示厌烦。」 但是在《天才:爱因斯坦》里,编剧将他塑造成了和过去影视作品里的那些天才,如纳什、图灵一样的偏执型人格。 故事开头第一幕,爱因斯坦和秘书在做爱,这时他是有自己的妻子的,是他的第二任妻子、表妹艾莎,从世俗的眼光中来看这是偷情,然而爱因斯坦毫不在乎,他说:「搬来和我一起住吧,我很爱我的妻子,但一夫一妻制并不合乎常理,不过是宗教统治下的观念罢了,我亲爱的贝蒂,愚昧地相信权威,才是真理的头号敌人。」 这时,秘书贝蒂说出了一句话,也许是编剧想对爱因斯坦说的:「你认为不合常规的,就是真理吗?」 全剧开头第一幕的设置很明显有两层用意。第一是想通过这个小故事来表达爱因斯坦的感情观,诚然,爱因斯坦一生中和大量的女性发生过暧昧甚至性关系,他也毫不讳言这一点,也许在世俗的眼光中这是难以接受的,但爱因斯坦并不认为这一点很难理解;第二是想通过这一个小剖面来展现爱因斯坦这一生的激进。 其实如果仔细思考爱因斯坦在早年的相对论和后半生的量子力学上所秉持的观点,就会发现一件令人吃惊的事:爱因斯坦并不是离经叛道的人,而是一个保守主义者。 相对论,看似是对牛顿经典力学和麦克斯韦经典电动力学的反叛,其实如果我们回顾1905年开始爱因斯坦给物理学界接连丢下几篇狭义相对论论文后,物理学界的反应时,会发现物理学界压根就没有我们想象中的那么激动,而是从几个月后普朗克的一封信开始到后来的不断深入讨论,一切都在正常进行——是的,当爱因斯坦在他1905年那篇划时代的论文里提出两个基本原理后,狭义相对论更多被当作是经典力学和经典电动力学的更普遍情况,比如狭义相对论的一系列公司在低速情况下就可以表现为牛顿力学公式,换句话说,二者是特殊和普遍的关系。 量子力学则不然。从一开始的量子态到后来的概率波函数,量子力学始终以摧枯拉朽的态势扫荡了经典物理学的基础——连续性和确定性。而爱因斯坦也走到了哥本哈根学派的对立面,坚守着「上帝不掷骰子」的观点,和以波尔为首的一众科学家唇枪舌战了后半生。 由此可知,爱因斯坦这一生的科学观从来都不激进,事实上他也绝非离经叛道之人,一次演讲中,他反对那种认为新原理(即相对论)是一场革命的观点,他告诉听众,它是法拉第、麦克斯韦和洛伦兹工作的直接产物,或在某种意义上说,是那些工作的自然完善。而且, 关于它,没有什么特殊的东西,自然也没有任何有意图的哲学的东西。 用亚伯拉罕·派斯的话说就是:「他可能很激进,但绝不叛逆。」 从这一点上看,编剧显然对爱因斯坦的人生性格产生了误解,进而偏差出一个和历史上表现得不一样的爱因斯坦。历史上的爱因斯坦平易近人,常常和人打成一片,剧里面的爱因斯坦却从小就表现出了自己的独特性和格格不入。 诚然,有很多天才是孤僻的,但爱因斯坦不是,尽管从各种传记里能够看到,爱因斯坦经常会「神游太虚」,但他是孤独却不偏激,友善却不张扬。 因此,接下来的故事中,时间线回到了爱因斯坦年轻时代,在那里他因很快解决出了老师的问题而自顾自思考,这本是爱因斯坦的作风,但是当老师和他有冲突时,他却变得激动起来,站起身来走向黑板,写出答案,大步跨出教室。也许编剧是为了凸显爱因斯坦的天才性质,但想必编剧是偷了懒,直接搬运了天才的模板,却忽视了爱因斯坦之所以是爱因斯坦的原因。 事实上,在大量类似木头凳、不及格等谣言伴随着爱因斯坦童年时,有一则故事是真实可靠的,他自己后来也常常给别人讲述。中学时一个老师对他说,如果这个孩子不在他的班上, 他(指老师自己)可能会快乐得多。爱因斯坦回答说他没有做错什么事呀,老师说,是的,不错,但是爱因斯坦坐在最后一排笑眯眯的,老师就感觉不到他需要从学生那里得到的尊敬。这种总是笑眯眯的无害形象到老年依然存在,那张著名的吐舌头照片就是例证。 此外,当爱因斯坦寄居在一位瑞典教授家中时,编剧又表现出了爱因斯坦不顾场合、自顾自的人物形象,尽管爱因斯坦离群,但他却并非不能共情,这是两码事。 当然,也许很多人没有注意到,这段话中编剧透露出爱因斯坦一个从青年时代就树立好的价值观:「所有的问题都一定有一个确切的答案。」这则价值观将会伴随爱因斯坦的一生,并将成为后半生面对着哥本哈根十数位物理学家依然孤军奋战的基石。 当然我们知道,爱因斯坦是一个社会人物,除了物理学外,他从小就开始阅读康德的《纯粹理性批判》,小时候就开始拉小提琴,从小就对政治表示厌恶,这些都在剧中有所表现。比如时不时蹦出的哲学名言,比如闲暇时光就拉起了小提琴,比如对魏玛共和国看似幼稚实则反感(不见得是深刻)的评论。 而抛开爱因斯坦的人物性格、人物生平、兴趣爱好,他这一生最重要的,也是人类永远不能忘记的,必然是他的物理学贡献。 二天才:爱因斯坦 从目前流出的两集来看,导演和编剧在对爱因斯坦的物理学素养上,是下了一定功夫的。每每遇到有数学公式、物理解释的书或剧,往往都会吓跑一批观众,而如何对一个物理现象进行简要的描述,则成为最重要的部分。 第一集第六分钟,爱因斯坦在黑板上写下他理论中最重要的几个公式之二——爱因斯坦场方程和洛伦茨方程后,并没有连篇累牍地进行讲述,我们大家听不懂也不愿听。当然相比于国内一些影视作品,也许就丢几个中学公式了事了。为了让观众能够迅速进入状态,编剧让爱因斯坦讲起了时间。 「我们在描述『运动』时,是将其作为时间的函数来描述的,每秒钟十米、每小时一百英里,但数学上对『速度』的描述是无实际意义的,除非我们可以定义『时间』。时间是普遍存在的吗?换句话说,是否有听得见的滴答声贯穿星系呢?一个大时钟稳步前行,就像莫扎特的节拍器一样,没有,时间并不是绝对的。」 这段话浅显易懂,也无意中表现出爱因斯坦对牛顿绝对时空观的看法,事实上从他小时候获得一块怀表,看到上面表现出时间在流逝,拆开后却发现只是一堆机械后,他就开始了对时间只是一种刻度的观点进行了思考。 当然,很明显编剧并不打算只呈现出爱因斯坦相对论方面的贡献,而是打算对他方方面面的物理观点都进行陈述。第二集第三十五分钟,当他和一个姑娘嬉戏时,他们谈道:「……现在将他们置于一个大舞池,同样是那些人,不多不少,只是现在空间是之前的十倍,人们可以自由地在里面跳舞——体积增大、碰撞减少、压力变小。」 如此形象的比喻通俗易懂地表现出了分子的实在性,并表达了爱因斯坦对分子问题的关注,事实上在发表狭义相对论那篇划时代论文的同年,爱因斯坦就对分子问题发表过《分子大小的新测定方法》和《布朗运动的一些检视》等论文,从而对分子的实在性进行了证明。 和爱因斯坦讨论的那个姑娘叫做米列娃,后来成为他第一任妻子。 故事里面,米列娃似乎被赋予了更不一般的意义,历史上对她的记载并不是很多,但故事中给她加了不少戏份,比如身为女性而处处被人歧视,为了提高自己的社会地位而努力增进学业等,这些都可以说是现在思潮下妇女运动的间接反映。 在剧中,爱因斯坦和米列娃的第一次相遇同样是物理问题。 课堂上,当老师韦伯讲到热的不可逆过程时,说到冰块融化在自然条件下是不可逆的,米列娃提出了疑问:「如果热是基础分子运动的结果,并且牛顿运动定律是可逆的,那么如何解释这里的『不可逆』呢?」 米列娃的这段话吸引到了爱因斯坦的注意,他迅速想到了牛顿力学里依然有着类似的情况,如果一盒铅笔从盒子里掉落下去,从数学上来看这个过程是可逆的,也就是说铅笔会回来,但是现实情况却是截然相反的。从而牛顿力学和热力学之间是存在一定相关性的。 这个问题的思考让爱因斯坦走进统计力学的大门,1903年,他在一篇论文里给出了不可逆过程的第二定律的证明。相信我们和编剧都无意于去翻阅论文的证明,但从这一系列小细节中可以看出来,编剧虽然对爱因斯坦的物理贡献有所了解,却也没有按部就班一个个死板地陈述,而是巧妙地让这些物理学想法成为爱因斯坦和他人互动过程中的道具(包括埋下后来爱因斯坦和韦伯交恶的伏笔),既恰到好处地表达了爱因斯坦的一系列物理学想法,也进一步推动了人物关系,比起生搬硬造的堆砌来说,要好上很多。 当然,更少不了相对论的思想源泉。 第一集第三十七分钟,爱因斯坦从课堂上的一个问题引申到对时间的思考,而与此同时给他讲课的则是后来成为他最喜欢的老师之一的闵可夫斯基,这一场戏同样是承担了两个作用,一是表现出爱因斯坦对时间的看法,二是让闵可夫斯基以对爱因斯坦的想象力表示赞誉的形象登场。 「现在,我在想象,这个球在外太空移动,而且周围没有恒星或行星,加速度是速度关于时间的导数,如果没有任何物体作为比较,我们怎么知道这个球在移动呢?时间是什么?空间又是什么?……我知道,我该离开了。」总是在课堂上胡思乱想的爱因斯坦在陈述了这番观点后,知道自己可能要被赶出教室了。 然后闵可夫斯基说:「坐下,看来我们将度过非常有意思的一学年了。」 短短一句话,就把闵可夫斯基的形象丰富了起来,然而这样的丰富是建立在前面数位老师的基础上的,从这里我们也能看到,本剧没有过场戏没有废戏,每一出戏都在为主题服务——尽管关于爱因斯坦性格的部分值得商榷。 结语后来的历程 现在,所有的铺垫都已完成。我们要做的,就是等待第三集开始,爱因斯坦光辉的完全展现。 那一个奇迹物理年1905,狭义相对论诞生;再过十年,广义相对论诞生。而后数十年,则属于爱因斯坦努力而没有结果的后半生。 这样一个从极度耀眼到徒劳半生的心路历程,并不能让人忽略到爱因斯坦的伟大,却能让人感受到上帝的不可捉摸。 ———— 文章代表孔鲤观点。 转载请后台联系本人。 来公众号「书林斋」(Kongli1996)、微博「孔鲤」及豆瓣「孔鲤」。 我写,你看。 (本文刊载于澎湃新闻「有戏」栏目,同发于公众号书林斋(Kongli1996)与微博:孔鲤。)

@《天才第一季》相关推荐

-

全18集

紧急呼救第三季

翠茜·索姆斯,KarinaLogue,罗伯特·康斯坦佐,GavinMcHugh

-

已完结 共10集

已完结 共10集

紧急直升机医务人员第四季

基思·阿玛蒂奇,罗布·贾维斯,科林·克拉克

-

已完结 共6集

已完结 共6集

花花公子谋杀案第一季

PatLalama,霍莉·麦迪森,梅根·豪瑟曼,科琳娜·哈尼

-

已完结 共10集

已完结 共10集

上帝之手第二季

朗·普尔曼,达娜·德拉尼,安德烈·罗佑

-

已完结

已完结

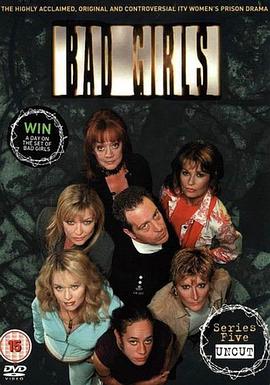

女囚犯第五季

VictoriaAlcock,KikaMirylees,HelenFraser

-

更新至13集

更新至13集

法律与秩序第二十三季

休·丹西,麦卡德·布鲁克斯,卡姆林·曼海姆

-

已完结 共7集

已完结 共7集

荒唐阿姨第四季

珍妮弗·桑德斯,乔安娜·拉姆利,茱莉亚·莎华拉