简介

弗朗索瓦·特吕弗

夏尔·阿兹纳夫,玛丽·杜布瓦,妮科尔·贝尔热,米歇尔·梅奇

爱情片

法国

1960

{if:"这学期上一门课讲1970年后的美国电影,从新好莱坞和“Movie Brats”一代讲起。自然也绕不开新浪潮。新浪潮对新好莱坞的影响深远,很多70年代的电影都有非常明显的致敬新浪潮的地方。今天先是看了非常著名的Bonnie and Clyde,新好莱坞风格的滥觞之作。反叛、年轻,无所畏惧,要冲出一条出路。这部电影有很著名的一个海报,海报上的标语就是They are young. They are in love. And they kill people. 电影里CW摩斯的父亲也对崇拜这一对亡命鸳鸯的儿子说,你傻不傻,他们就是俩小孩儿。而这部片子受到两部新浪潮电影影响很深,一部是戈达尔的“法外之徒”,另一部就是特吕弗的这部“射杀钢琴师”。射杀钢琴师里有很多戏仿/反讽经典好莱坞类型与桥段的地方。这种反转是为了twist观众的期待,从而打破观众对于特定类型片的期许,也打破了观众想把这部电影归类为特定类型片的企图。比如在绑匪与人质共处一个空间的紧张时刻,导演反而用了喜剧效果。俩绑匪绑架钢琴家和他心仪的姑娘时,他们在一起讨论女人,讨论穿丝袜。当他们绑架菲度,钢琴家的小弟弟时,他们在给小孩儿秀他们的音乐打火机,腕表,并且表示自己还有各式各样奇巧的小玩意。这种对节奏的把控,消解了紧张气氛,释放了压力,也因此让喜剧元素由于不合时宜、超出期待而显得尤其好笑。这种手法在后来的喜剧电影中并不鲜见,蠢萌的绑匪也成了某一种类型人物。譬如科恩兄弟的“Fargo”里面,喋喋不休的史蒂夫·布西密和他一言不发的傻大个儿搭档就形成了一个蠢萌的搭配,把明明应该很紧张的场景搞的漫不经心,因而充满喜感。甚至“一页台北”里都有类似的桥段,高高被绑架到车里,还是一脸搞不清状况的样子,说谢谢你们载我哦,我家就在前面我在这里下好了。然后也在谈女人、谈感情,发展到最后居然一起打麻将……但是Fargo和射杀钢琴师凝重的地方又在于,绑匪再蠢萌,也毕竟是有枪的,是会杀人的。Fargo里的闷大个儿狠到可以把布西密直接塞进绞肉机里。这时他们不再蠢萌了,他们野蛮而残暴。就像野兽。射杀钢琴师里,钢琴家的两个哥哥,本质上和绑匪是一样的人。就是野兽一样,不文明,不开化,一言不合就杀人。也蠢萌,也天真。但是残忍与天真就是一枚硬币的两面。而钢琴家则是纤细的、柔弱的、忧郁的、暧昧的。这是对传统“阳刚硬汉”形象的一个反叛。影片里除了钢琴家,其他男性的都是“雄性动物”一样的存在,是阳刚,但是简直不是人。这部片子对“Bonnie and Clyde”的影响也很微妙。Clyde从某种意义上讲满足了传统“阳刚硬汉”的形象,他抢银行,拿枪杀人,有案底。但与此同时,他又善良,天真,甚至有点脆弱,影片还暗示他性无能(所以手枪是他的“工具”,抢劫与暴力则是他的love making)。这样有些脆弱的男性形象其实是很动人的,会激发女性的柔情。而女性对于传统阳刚硬汉的崇拜,更像是对父权想象的实体化,而那些阳刚的男人,就是父权的具象。这甚至都无关爱,而关乎权力(power)。而怜惜是与爱有关的。这部电影里的男主角,瘦小,忧郁,优柔,暧昧,是艺术家,眉眼含愁,眼睫毛像蝴蝶一样覆盖下来——色戒里的易先生,也是这样的。甚至胡兰成,也是这样的。当然胡兰成因为其本人的柔媚和骨子里的自恋与夸夸其谈,让他格调降了很多,但是本质也是这样的气质,才能满足张爱玲的fantasy。看看她写的易先生就知道了。而王佳芝对易先生一瞬间的爱,固然有其自我陶醉的一面,也未尝不是一种怜惜。而这样的男主角,在担荷人生之苦的时候,便显得尤其令人feel connected.他一再重复的命运,逃不脱与女侍应生的纠缠,而心爱的女人又一个又一个丧命。他的外在反应甚至显得很冷淡。这也是一个内心戏癌晚期患者。我非常喜欢电影里对独白的运用。其实一般来说电影是用motion讲故事,应该最大程度地利用画面。甚至小说里都会提倡用描写这个人外在的神态表现而不是直接直抒胸臆地写他的心理活动。可是电影的妙处在于,小说只有一个声道,写了内心就难以同时写外在,必然有一个先后顺序,而电影则有画面与声音两个轨道,画面来展示一个人的表现,声音则展示一个人的内心,做的好,便会有反差萌的效果。这部电影就做到了。不得不说,虽然里面很多桥段是为了反类型片传统而存在——比如在紧张的追击戏里,男主角心心念念想的是我要不要牵她的手,她会不会觉得我显得太浮浪?——但是这种穿插与反差所造成的轻盈感,我也怀疑是法兰西所特有的气质。记得之前读周嘉宁和一个别人的对谈,讲到在没有大量阅读法国与美国文学之前,她们会以为美国文学是轻盈的,而法国文学有沉重的东西(这大概来源于雨果和巴尔扎克的印象吧),但是其实恰恰相反,美国文学里有非常沉痛黑暗的一面,而法国文学,却自有一股轻盈。这部电影也是,讲的是人生的悲凉与惘然,却自有其无关宏旨的轻倩处,藏于叙事里,也藏于视角中。是生活中细细碎碎的细节,而悲凉,正因为来源于日常,藏在这细细碎碎的细节生活褶皱里,才尤其让你觉得避无可避。生活自多愁。非常喜欢独白时的男主人公的脸,他眼神又犹疑又羞涩,却仿佛菩萨低眉——低眉是为心有不忍。让人一下子看到一个孤独、内向、内心戏丰富的男人的形象,这种形象存在于卡夫卡的小说里,存在于法国文学沙龙的身影中,他们自大着,却又犹疑着,“想要触碰又收回了手”,孩子气的这些瞬间,最是动人。还是看片儿太少,当然看书也太少。如果积累更丰富些,大概会有更老练的眼睛。多看,专心看,反复看。无他法。"<>""}这学期上一门课讲1970年后的美国电影,从新好莱坞和“Movie Brats”一代讲起。自然也绕不开新浪潮。新浪潮对新好莱坞的影响深远,很多70年代的电影都有非常明显的致敬新浪潮的地方。今天先是看了非常著名的Bonnie and Clyde,新好莱坞风格的滥觞之作。反叛、年轻,无所畏惧,要冲出一条出路。这部电影有很著名的一个海报,海报上的标语就是They are young. They are in love. And they kill people. 电影里CW摩斯的父亲也对崇拜这一对亡命鸳鸯的儿子说,你傻不傻,他们就是俩小孩儿。而这部片子受到两部新浪潮电影影响很深,一部是戈达尔的“法外之徒”,另一部就是特吕弗的这部“射杀钢琴师”。射杀钢琴师里有很多戏仿/反讽经典好莱坞类型与桥段的地方。这种反转是为了twist观众的期待,从而打破观众对于特定类型片的期许,也打破了观众想把这部电影归类为特定类型片的企图。比如在绑匪与人质共处一个空间的紧张时刻,导演反而用了喜剧效果。俩绑匪绑架钢琴家和他心仪的姑娘时,他们在一起讨论女人,讨论穿丝袜。当他们绑架菲度,钢琴家的小弟弟时,他们在给小孩儿秀他们的音乐打火机,腕表,并且表示自己还有各式各样奇巧的小玩意。这种对节奏的把控,消解了紧张气氛,释放了压力,也因此让喜剧元素由于不合时宜、超出期待而显得尤其好笑。这种手法在后来的喜剧电影中并不鲜见,蠢萌的绑匪也成了某一种类型人物。譬如科恩兄弟的“Fargo”里面,喋喋不休的史蒂夫·布西密和他一言不发的傻大个儿搭档就形成了一个蠢萌的搭配,把明明应该很紧张的场景搞的漫不经心,因而充满喜感。甚至“一页台北”里都有类似的桥段,高高被绑架到车里,还是一脸搞不清状况的样子,说谢谢你们载我哦,我家就在前面我在这里下好了。然后也在谈女人、谈感情,发展到最后居然一起打麻将……但是Fargo和射杀钢琴师凝重的地方又在于,绑匪再蠢萌,也毕竟是有枪的,是会杀人的。Fargo里的闷大个儿狠到可以把布西密直接塞进绞肉机里。这时他们不再蠢萌了,他们野蛮而残暴。就像野兽。射杀钢琴师里,钢琴家的两个哥哥,本质上和绑匪是一样的人。就是野兽一样,不文明,不开化,一言不合就杀人。也蠢萌,也天真。但是残忍与天真就是一枚硬币的两面。而钢琴家则是纤细的、柔弱的、忧郁的、暧昧的。这是对传统“阳刚硬汉”形象的一个反叛。影片里除了钢琴家,其他男性的都是“雄性动物”一样的存在,是阳刚,但是简直不是人。这部片子对“Bonnie and Clyde”的影响也很微妙。Clyde从某种意义上讲满足了传统“阳刚硬汉”的形象,他抢银行,拿枪杀人,有案底。但与此同时,他又善良,天真,甚至有点脆弱,影片还暗示他性无能(所以手枪是他的“工具”,抢劫与暴力则是他的love making)。这样有些脆弱的男性形象其实是很动人的,会激发女性的柔情。而女性对于传统阳刚硬汉的崇拜,更像是对父权想象的实体化,而那些阳刚的男人,就是父权的具象。这甚至都无关爱,而关乎权力(power)。而怜惜是与爱有关的。这部电影里的男主角,瘦小,忧郁,优柔,暧昧,是艺术家,眉眼含愁,眼睫毛像蝴蝶一样覆盖下来——色戒里的易先生,也是这样的。甚至胡兰成,也是这样的。当然胡兰成因为其本人的柔媚和骨子里的自恋与夸夸其谈,让他格调降了很多,但是本质也是这样的气质,才能满足张爱玲的fantasy。看看她写的易先生就知道了。而王佳芝对易先生一瞬间的爱,固然有其自我陶醉的一面,也未尝不是一种怜惜。而这样的男主角,在担荷人生之苦的时候,便显得尤其令人feel connected.他一再重复的命运,逃不脱与女侍应生的纠缠,而心爱的女人又一个又一个丧命。他的外在反应甚至显得很冷淡。这也是一个内心戏癌晚期患者。我非常喜欢电影里对独白的运用。其实一般来说电影是用motion讲故事,应该最大程度地利用画面。甚至小说里都会提倡用描写这个人外在的神态表现而不是直接直抒胸臆地写他的心理活动。可是电影的妙处在于,小说只有一个声道,写了内心就难以同时写外在,必然有一个先后顺序,而电影则有画面与声音两个轨道,画面来展示一个人的表现,声音则展示一个人的内心,做的好,便会有反差萌的效果。这部电影就做到了。不得不说,虽然里面很多桥段是为了反类型片传统而存在——比如在紧张的追击戏里,男主角心心念念想的是我要不要牵她的手,她会不会觉得我显得太浮浪?——但是这种穿插与反差所造成的轻盈感,我也怀疑是法兰西所特有的气质。记得之前读周嘉宁和一个别人的对谈,讲到在没有大量阅读法国与美国文学之前,她们会以为美国文学是轻盈的,而法国文学有沉重的东西(这大概来源于雨果和巴尔扎克的印象吧),但是其实恰恰相反,美国文学里有非常沉痛黑暗的一面,而法国文学,却自有一股轻盈。这部电影也是,讲的是人生的悲凉与惘然,却自有其无关宏旨的轻倩处,藏于叙事里,也藏于视角中。是生活中细细碎碎的细节,而悲凉,正因为来源于日常,藏在这细细碎碎的细节生活褶皱里,才尤其让你觉得避无可避。生活自多愁。非常喜欢独白时的男主人公的脸,他眼神又犹疑又羞涩,却仿佛菩萨低眉——低眉是为心有不忍。让人一下子看到一个孤独、内向、内心戏丰富的男人的形象,这种形象存在于卡夫卡的小说里,存在于法国文学沙龙的身影中,他们自大着,却又犹疑着,“想要触碰又收回了手”,孩子气的这些瞬间,最是动人。还是看片儿太少,当然看书也太少。如果积累更丰富些,大概会有更老练的眼睛。多看,专心看,反复看。无他法。{else}巴黎一间默默无闻的小酒馆里,一位忧郁而孤独的钢琴伴奏师查理·科勒(夏尔·阿兹纳夫CharlesAznavour饰)。他的生活简单而又单调。热情的酒馆女侍莉娜(玛丽·杜布瓦MarieDubois饰)为查理的才华所倾倒,爱上了他。原来,查理曾经是显赫一时的著名钢琴师,在妻子自杀身亡后隐姓埋名于此。莉娜鼓励他重新找回自己走上舞台。然而一日,多年未见的弟弟奇科·萨洛扬(阿尔伯特·雷米AlbertRémy饰)因躲避黑道仇家的追杀而闯进了他的生活中。查理帮助弟弟逃脱了仇家的追杀,却意外卷入这场残酷的生死逃亡之中。幸运之神并没有眷顾与查理生死与共的莉娜,在激战中,莲娜不幸中弹身亡。查理再度回到了往昔的小酒馆中,一切又回归起始,却物是人非。由法国电影大师弗朗索瓦·特吕弗执导的黑白影片《射杀钢琴师》,根据美国作家大卫·古迪斯的小说改编而成。{end if}

@《射杀钢琴师》相关推荐

-

HD国语

HD国语

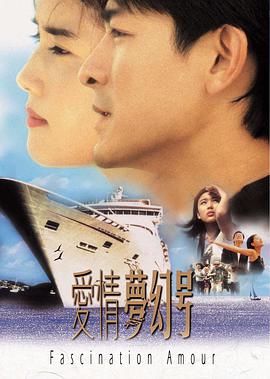

爱情梦幻号

刘德华,石田光,瞿颖,黄磊,黄百鸣,伍咏薇,黄秋生,陈芷菁,何嘉莉

-

正片

北京女子图鉴之再见爱情

裴蓓,宋宁峰,李斯羽,杨凯森,付小爽

-

更新HD国语

更新HD国语

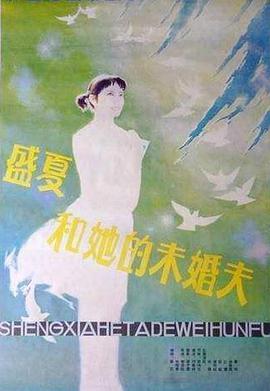

盛夏和她的未婚夫

肖雄,梁同裕,赵越,葛优

-

正片

正片

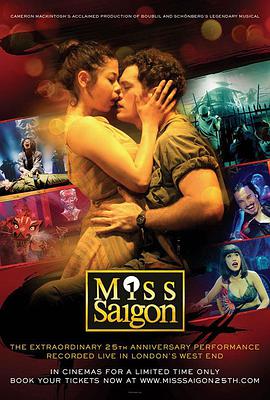

西贡小姐:二十五周年表演

EvaNoblezada,阿利斯泰尔·布拉默,乔恩·琼·布里恩斯,JonathanPryce

-

更新345

更新345

美丽人生

朴仁焕,申久,林玄植,金仁权

-

BD粤语

BD粤语

卿本佳人粤语

叶玉卿,邱月清,午马,汤镇业,方中信

-

TC国语

TC国语

一闪一闪亮星星电影版

内详